2016年05月23日

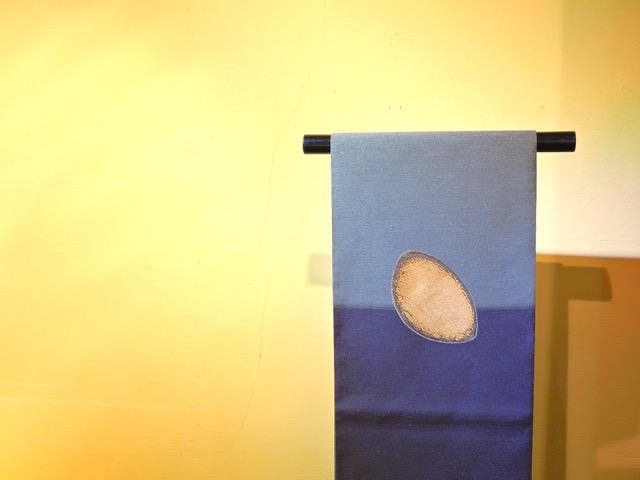

宿題の一つ/南蛮七宝文様

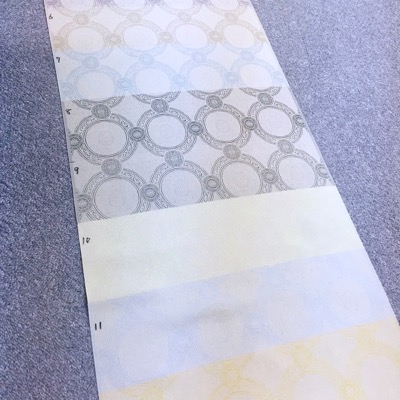

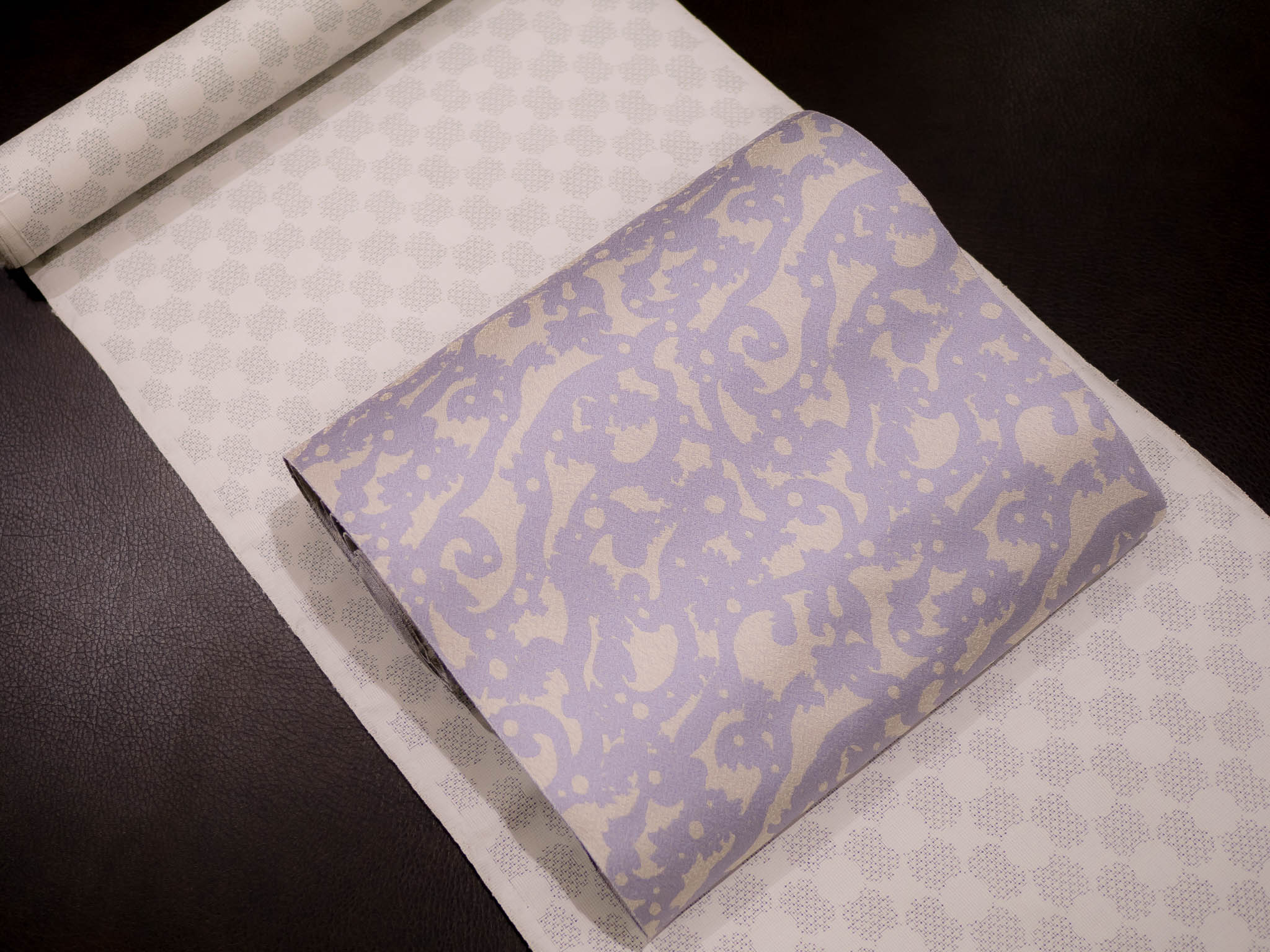

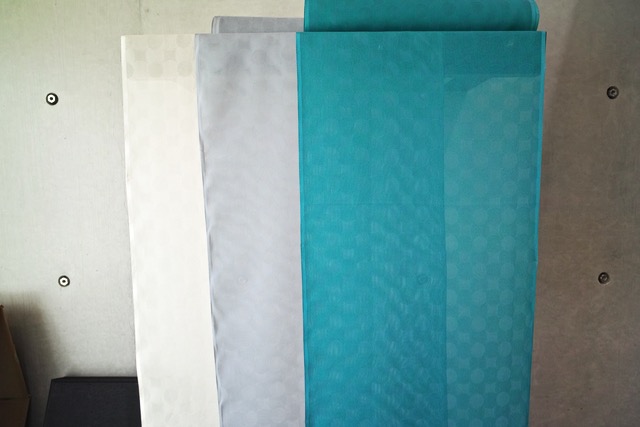

下の帯は、南蛮七宝文様を総紗縫+紬糸で織ります(=紗楽)。

使う糸はグレー濃淡2色。その2つを極力近づけつつ、綟織の特性、透け感の差で文様を際立たせています。

(ここは今回のテーマでは無いので、また詳しく書きます。)

今回は、その上から型を置き柄を入れたモノ。

普通、型を地柄の上に置く場合、上に重ねますが今回は完全にずらしています。

不思議な立体感と浮遊感の面白さがでてきます。

もともとは12代目の唐紙作品から意匠を頂いたモノ。

簡単そうに見えて、満足行くまでに約3ヶ月掛かってしまった帯です。

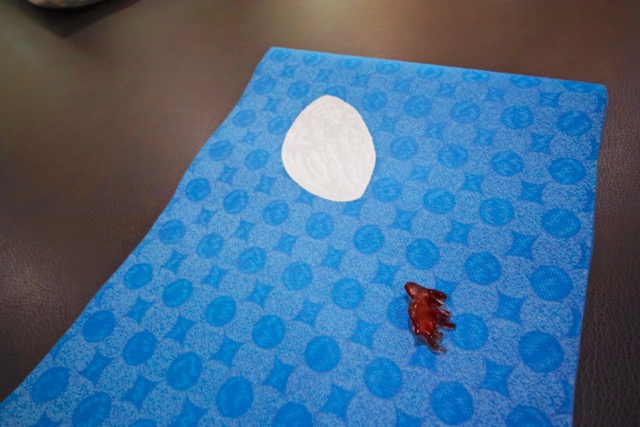

通常、着物で使う型は生地にあわせて真っ直ぐに置くもの。

それをズラして置く、しかも雰囲気良く、上手くズレるように(これが意味不明と言われました 苦笑)。

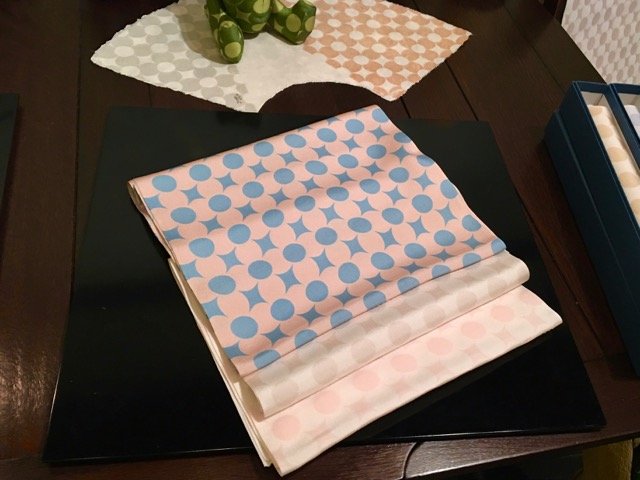

紗の帯の上に型を置くのも、そんな好まれる作業では無いのですが、色んな注文を付けながらの帯、なんとか一本完成できました。。

宿題として、3ヶ月間ずっと気持ちの中に残っていましたので、ちょっと安心しています。結ぶとき、型の際をお太鼓の中心に持ってくると、印象的な面白い着姿になりそうです。

ブログの更新が少し空いてしまいました。

その間は、出張へ行ったり、打ち合わせだったり、少々バテ気味だったりです。

モノづくりは少し前に進めていたものが上がり始めていますので、自分の中のイメージと比較して修正すべきは修正して、形にしていきたいと思います。

.jpg)