2012/02/01

■三段防寒草履

最近じわじわと人気の上がっている『仙福屋の防寒草履』。

きっかけは北海道のお客様からの「冬でも履ける草履が欲しい」というお声でした。

雪の多い地方の方はもちろん、冬の足先の冷えにお困りの方からもご好評をいただいております。

認知度が高まるとともに、さまざまなご意見やご要望も挙がってきました。

それをもとに改良を重ねた結果、選べるバリエーションがぐんと増えました!

防寒草履 ここが変わった!3つのポイント

1.雨花緒のバリエーションが増えました

「寒い時期だから、ちょっと華やかなのが欲しい!」

…そんな声にお応えして、バリエーションを大幅に増やしました!

防寒・雨草履用の花緒は全て『となみ帯』の帯地を防水コーティングしたものを使っています。このコーティング技術の進化で、これまでにない柄の雨花緒も作ることができるようになりました。

今後、オンラインショップ『仙福屋』でもどんどん新作の雨花緒をご紹介していきます。

もちろん、防寒草履だけでなく透明カバーの雨草履にも対応いたします。

2.段も選べます

現在販売している防寒草履台は二段台のみでした。

「雪や雨で濡れた地面の上を歩くものだから、もっと高さがあるといい」

そんなお声もいただきました。

そこで、来シーズンのご注文分からは二段・三段どちらもお受けいたします。

3.カバーの柄、台の色も自由に組み合わせできます

寒さや汚れから足先を守る防寒カバー。

帯地への加工の問題がクリアになって、様々な柄でお作りすることができるようになりました。

雨花緒と合わせてみたり、まったく違う柄にしてみたり、台の色もあわせてトータルコーディネートができます。

どのようにご注文を受け付けるか現時点では未定ですが、来シーズンからの販売を楽しみにお待ちください。

仙福屋会員様だけに、挿げ上げの三段防寒草履を来シーズンに先がけ限定販売いたします。

2012/01/18

■源氏香(げんじこう)

源氏香とはそもそも、香道で行われる。組香の一種です。

香道とは、文字通り香りを楽しむ事を基本とした芸道で、一定の作法に基づいて香木をたき、その香

りを鑑賞して楽しむという茶道や華道と同じく、動作の中に精神的な落ち着きを求める日本古来の

伝統芸能の一つです。

今から約1400年前の推古天皇の時代に、1本の香木が日本に初めて淡路島に漂着しました。

その後、仏教の伝来と共に香木は日本に伝わり、仏教儀式には欠かせないものとして、香木は発達

しました。8世紀頃には上流階級の貴族の間で、自分の部屋や衣服、頭髪などに香をたきこめる

風習が生まれ、やがて室町時代の華やかな東山文化の下で一定の作法やルールが作られ、香道

として完成しました。そして江戸時代に入り、貴族だけのものではなく、一般の町民・庶民の間にも

広まり、香道は日本の伝統芸術として確立したといわれています

その、香道で行われるのが組香です。

組香は、数種類の香りを組み合わせて香りを聞き(嗅ぎ)分けるという風雅な遊びです。

この組香では、和歌や古典文学を主題にして、香りを組みます。

そして主題の中で最も人気の高い主題が源氏物語を主題にした組香「源氏香」なのです。

まず、5種類の香木をそれぞれ5包ずつ(合計25包)用意します。

この25包を交ぜ、その中から5包を選び、それぞれを香炉入れて順にまわし、香を聞きます。

香炉が5回まわり、すべての香が終了した後、

その香を紙の上に右から順に縦の棒線を引いて表し、同じ香のもの同士は横線で繋ぎます。

この時使われるのが、香の図とも呼ばれる『源氏物語』52帖にちなんで付けられた符号です。

この符号は52通りあり、それぞれに『源氏物語』最初の「桐壷」と最後の

「夢の浮橋」を除いた52帖の名称が付いています。

源氏香文様は、その幾何学的な形に優雅な物語性が備

わった文様として愛好され、源氏物語の巻名やその内容

に関係する草花や器物を添えたり、図の中に小柄を詰め

たりして表すこともあります。

現在でも晴れ着や帯から浴衣まで、幅広く用いられて

います。

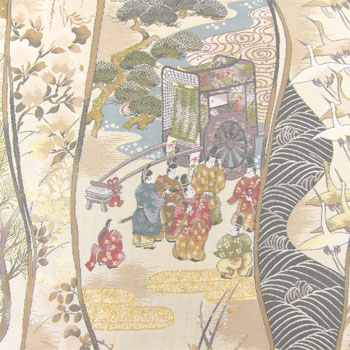

帯 『光源氏の世界』

帯 『光源氏の世界』

帯締め 光沢帯締め 濃いピンク

帯揚げ 白地にしぼり梅の帯揚げ

2012/01/10

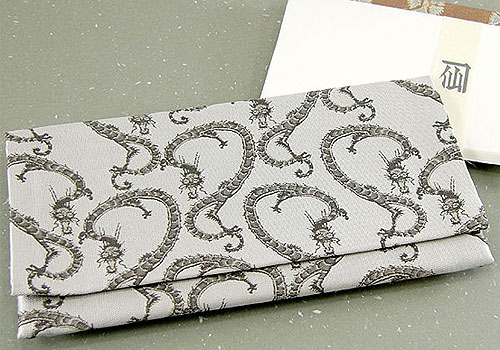

■龍(りゅう)

今回は、今年の干支でもある龍についてご紹介します。

龍は中国の神話に登場する想像上の動物で、古くからシルクロード沿いの国で、鳳凰と共に霊獣や神獣として位置付けられてきました。

角は鹿、頭は駱駝、目は鬼、身体は蛇、お腹は蛤、鱗は鯉、爪は鷹、掌は虎、耳は牛にそれぞれ似ているといいます。

また口元には長い髯をたくわえ、喉の下には、合計81枚ある鱗の内、1枚だけが逆さを向いていう逆鱗と呼ばれる鱗があり、また顎下か掌には、幸

運や運気を引き寄せるという宝珠を持っていると言われます。

特に中国では皇帝の象徴として扱われ、その姿は、宮殿・玉座・衣服・器物などに描かれました。

また龍にも格があり、格の高さは爪の数で見分ける事が出来ます。

龍を描く場合、最高位である五本爪の龍は中国の皇帝しか使うことが許されなかったそうです。

昔の中国では五本爪は中国、四本爪は朝鮮、三本爪は日本でしか使ってはいけないという取り決めがあったようで、日本では三本爪の龍が多

く見られます。

日本では、龍は水を司る神として人々に広く伝わる事となりました。そのため、図案にも

雲文様や雷文様と共に描かれることが多く、

正倉院文様や名物裂にも意匠化されました。特に室町時代から江戸時代にかけての金襴・

緞子・能衣装や歌舞伎衣装にも龍の図案が使われていました。

●角龍金襴 (かくりゅうきんらん)

目をむき出し、魚風の尾を持った龍に特徴があります。

平安時代以降には武具の装飾や、寺院建築や仏具の装飾に使われるようになりました。

その特徴的なものをいくつか紹介します。

天竜寺の「雲龍図」は八方にらみの絵としても有名です。

天井に描かれた龍の目を見ながら床の円に沿って歩くと、龍が自分を目で追っているように見える不思議な現象です。

また、相国寺には「鳴竜」と呼ばれる仕掛けがあります。

天井に大きな龍の絵が描かれており、この真下で拍子木を打ったり拍手をすると、定常波という現象が起きて音がパァァーンと響き、それが龍

が鳴いているように聞こえるものです。

相国寺の他では、栃木の日光東照宮の薬師堂・長野県の妙見寺でしか見られない貴重なものです。

このように、龍は大昔から深く私たちの心に息づいているのです。

帯 染織美術館

帯締め 光沢帯締め(黄色)

帯揚げ 雪輪帯揚げ

ハンドバッグ

懐紙入れ

2011/08/30

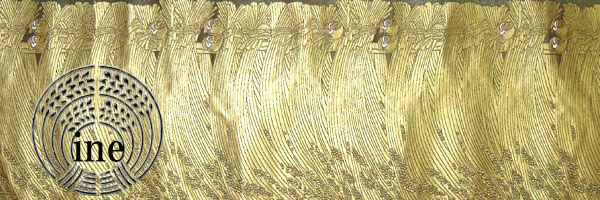

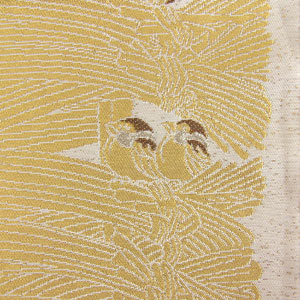

■稲(いね)

8月も終わり、今の時期は稲が実った田圃や、また稲刈りをされている光景などを度々

目にします。そんな季節を感じる風景を文様化した稲文様についてです。

たわわに実った稲を文様としたものは、秋

の豊饒を表す文様として、古くから染織品

では能装束やきもの、工芸品では古伊万

里などの陶器に使われてきました。

また、稲穂に雀の組み合わせは、稲作の

日本を象徴する秋の文様で、俳句の世界

でも“ 稲雀(いなすずめ) ”とういう秋の季語

があります。意味としては『稲が実る頃に

群れをなしてついばみにやってくる雀の事』

を言い、松尾芭蕉の俳句の中にも詠まれて

いるそうです。

また、この稲文様は、家紋や紋章として表現される事が

多く、その中でも特に有名なのが、京都の伏見稲荷大

社の神紋である束稲(たばね)文様です。

私たちにとって、もっとも身近な神社といえる「お稲荷さん」は、全国に3万社もあると言

われ、全国各地で親しまれていますが、その総本宮が伏見稲荷大社です。

今日では五穀豊穰の他にも商売繁昌・家内安全・芸能上達等の守護神として信仰され

ておりますが、“稲荷”という言葉の中に稲の漢字が使われている事からも分かるよう

に、もともとは農業と豊穣の神様である宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)が

祭られているそうです。

初詣などで伏見稲荷大社に行かれている方も多いのではないかと思いますが、気を付

けて見てみて下さい。きっと境内や社殿の垂れ幕などにこの文様を見付ける事が出来

るのではないかと思います。

2011/08/26

■兎(うさぎ)

まだまだ暑い日が続いていますがお盆を過ぎると日が落ちるのも徐々に速くなり、もう

すぐ秋が来る気配を感じます。そんな時にふっと「あぁ、もうすぐ十五夜だな」っと思うん

です。

そこで今回は十五夜には欠かせない兎の文様についてです。

そもそもなぜ、月に兎がいるという話が伝わっているかと言うと、大昔インドから伝わっ

た伝説が元になっています。

昔、猿・狐・兎の3匹が、力尽きて

倒れている老人に出逢いました。

3匹は老人を助けようと考え、猿

は木の実を集め、狐は川から魚

を捕り、それぞれ老人に食料とし

て与えました。

しかし兎だけは、どんなに苦労しても何も採ってくることができませんでした。

自分の非力さを嘆いた兎は、老人を助けたいと考えた挙句、自らの身を食料

として捧げるべく火の中へ飛び込んだのです。その姿を見た老人は、帝釈天

としての正体を現し、兎の捨て身の慈悲行を後世まで伝えるため黒ごけにな

った姿を月の中に納めたので、月には兎のシルエットが残されたという。

この話は仏教に取り入れられ、飛鳥時代

の頃中国を経て日本へ伝えられました。

そして経由した中国からも兎が不老長寿

の霊薬を作るという伝承が伝えられたた

め、正倉院に伝わる当時の織物の中に

は兎が織り込まれた意匠もあります。

また、当時の人たちが満月の事を「望月(もちつき)」と呼んだ事から、発音の似た

「餅つき」を連想するようになり月でお餅をつく、お茶目な兎の姿が定着していった

ようです。

その後も、兎は月の兎だけでなく「鳥獣戯画」や「因幡の白兎」のようなキャラクター

としてや江戸時代に大流行した文様「波兎」など実に様々な形で描かれ続け、現在

も多くの方々に愛されています。

そんな、今が旬の兎を使った帯留

がWebショップ「仙福屋」で来週か

ら販売されます。月を仰ぎ見る兎の

姿が非常に可愛らしいですよ。

2011/08/19

■車(くるま)

今回は車文様についてです。

まず有名なものでは御所車というものがあります。

これは天皇以下高貴な人が乗る牛車の名称で、

応仁の乱以後、宮中の儀式にだけ用いたことから

この名がつきました。草花や流水と合わせて用い

ることが多く、現在でも大変縁起の良い吉祥文様

として婚礼用振袖・留袖などに用いられています。

そして、この御所車が意匠のモチーフとして文様

化されたのは江戸時代です。

当時、典雅で華麗な平安時代の文化に対する憧

れが高まり、着物の意匠に古典文様が多用され

るようになりました。なかでも御所車は、源氏物語

を象徴する、物語性を秘めた文様として人気を集

めました。

また御所車の車輪のみを文様化したものもあり。

どこまでも回転するということからこちらも縁起

の良いものとされています。

この水の流れと車輪が配置されたこの柄は流水方車

輪文といって、平安後期の代表的な文様です。

牛車の車輪は木製であったことから、乾燥するとひび

が入ったり歪みが生じるため、水に浸す必要があった。

賀茂川の流れに浸かった牛車の車輪をモチーフとして作

られた文様であり、日本の日常風景を元につくられている。

水の流れと回転する車輪は、移ろい繰り返される人生を

表現しているともいわれています。

このように普段何気なく目にしている文様ですが、さまざまな背景がその形成に影響を及ぼしている

ことが分かります。この車文はそんな背景を分かりやすく伝えてくれているものの一つではないでしょ

うか。

2011/08/10

■南蛮七宝

「南蛮七宝」商品の販売ページができました!

襦袢や財布・カードケースなどの小物を取り揃えております。

こちらのページは仙福屋会員様だけの限定公開となります。

→http://www.senpukuya.jp/SHOP/y0000001112/list.html

ページに入るためにはIDとパスワードを入力する必要があります。

ID: karacho

パスワード: nanban7

2011/08/03

■撫子(なでしこ)

最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」

最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」

今回はそのチーム名の由来となった「撫子」についてのお話です。

撫子は、花びらの先が細かく切れ込んだ淡紅の可憐な花を咲かせます。

その様子は少女がにこやかに微笑む姿に例えられ、撫でるように可愛いがっている子

= 「撫でし子」と表された事からこの名前が付きました。

また撫子は、女郎花(おみなえし)・尾花(おばな)・桔梗(ききょう)・藤袴(ふじばかま)・

葛(くず)・萩(はぎ)と、万葉集の中で山上憶良が秋の七草に選んだことから、秋の花

というイメージもありますが、秋の涼やかさを先取りしようと、むしろ夏の時期に用いら

れることが多い文様です。

また、初夏から秋と比較的長く咲く花で、「常夏(トコナツ)」という異名も持っています。

さて皆さんは、撫子は大きく分けて二つの種類があるのをご存知ですか?

一つは平安時代、中国からもたら

された「石竹(せきちく)」と呼ば

れるもの、やはり渡来ものなので

「唐撫子(からなでしこ)」と呼ば

れていたようです。

もう一つは日本に古来より自生す

る「河原撫子」「大和撫子」

と呼ばれるものです。

この二つの違いは、花びらの先の溝の深さ。浅いものは「石竹」深いものは

「大和撫子」と見分けるのだそうです。

文様的にはあまり大きな違いはないのですが、知っておくと撫子を見るとき一段と興

味を持てるのではないでしょうか?

小さく可憐で踏まれても起き上がることのできる強さを持った撫子。

日本女性の象徴とされたこの花に負けない女性になれるよう日々頑張っていきたいで

すね。

2011/07/25

■蜻蛉(とんぼ)

今回は、古くから私達の身近に在り続けている『蜻蛉(とんぼ)』についてのお話です。

この『蜻蛉』、実は非常に歴史ある昆虫だったんです。

『蜻蛉』の先祖は、およそ3 億万年以上前に棲息していた昆虫といわれ、現在生息しているものは古代の昆虫の生き残りともされています。

古く日本は『秋津島(あきつしま)』と呼ばれていました。この『秋津』とは、当時『秋津(アキツ、アキヅ)』と呼ばれ親しまれてきた『蜻蛉』を指しています。

これは日本神話に登場する神武天皇が国土を一望して「蜻蛉のようだ」と言ったことからとされ、「蜻蛉島(あきずしま)」ともいわれました。

また、平安時代には生命の儚い姿が陽炎に例えられ『蜻蛉(かげろう)』ともよばれました。

現在の『蜻蛉(トンボ)』という名前でよばれるようになったのは、鎌倉時代の頃です。

なぜそう呼ばれるようになったのかは定かではありません。ですが羽根を広げ飛んでいる姿が、穂が飛んでいる光景を思わせ、「飛ぶ穂」が「トンボ」となった。また、「飛ぶ棒」が「トンボ」になったなどといわれています。いずれにしても、「トンボ」は庶民に親しみやすいよび名として、広く定着していきました。

そして、この蜻蛉が最も好まれたのが戦国時代。

前にしか進まず退かないという性質から、強い虫をあらわす「勝虫」や「勝軍虫」とも言われ、蜻蛉の文様は縁起物として武士に好まれ武具や着物の文様として用いられました。

また、勝負と同音の菖蒲に蜻蛉が組み合わされた文様や、矢に蜻蛉が組み合わされた文様は、とくに縁起がよいものとされたようです。

蜻蛉は、夏から秋にかけて稲穂につく害虫を食べることから、「五穀豊穣」の意味もあります。

江戸時代になると、蜻蛉は縁起の良い文様としてだけではなく、水辺の風情をあらわすものとしても着物や帯の意匠に用いられるようになりました。