2011/08/19

■車(くるま)

今回は車文様についてです。

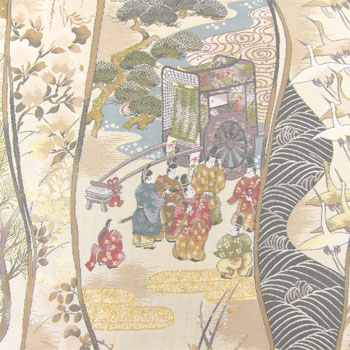

まず有名なものでは御所車というものがあります。

これは天皇以下高貴な人が乗る牛車の名称で、

応仁の乱以後、宮中の儀式にだけ用いたことから

この名がつきました。草花や流水と合わせて用い

ることが多く、現在でも大変縁起の良い吉祥文様

として婚礼用振袖・留袖などに用いられています。

そして、この御所車が意匠のモチーフとして文様

化されたのは江戸時代です。

当時、典雅で華麗な平安時代の文化に対する憧

れが高まり、着物の意匠に古典文様が多用され

るようになりました。なかでも御所車は、源氏物語

を象徴する、物語性を秘めた文様として人気を集

めました。

また御所車の車輪のみを文様化したものもあり。

どこまでも回転するということからこちらも縁起

の良いものとされています。

この水の流れと車輪が配置されたこの柄は流水方車

輪文といって、平安後期の代表的な文様です。

牛車の車輪は木製であったことから、乾燥するとひび

が入ったり歪みが生じるため、水に浸す必要があった。

賀茂川の流れに浸かった牛車の車輪をモチーフとして作

られた文様であり、日本の日常風景を元につくられている。

水の流れと回転する車輪は、移ろい繰り返される人生を

表現しているともいわれています。

このように普段何気なく目にしている文様ですが、さまざまな背景がその形成に影響を及ぼしている

ことが分かります。この車文はそんな背景を分かりやすく伝えてくれているものの一つではないでしょ

うか。