2011/08/30

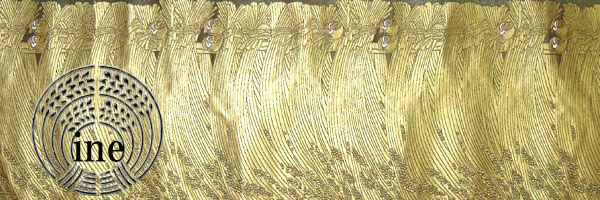

■稲(いね)

8月も終わり、今の時期は稲が実った田圃や、また稲刈りをされている光景などを度々

目にします。そんな季節を感じる風景を文様化した稲文様についてです。

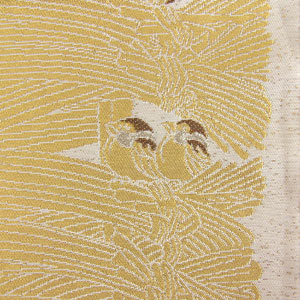

たわわに実った稲を文様としたものは、秋

の豊饒を表す文様として、古くから染織品

では能装束やきもの、工芸品では古伊万

里などの陶器に使われてきました。

また、稲穂に雀の組み合わせは、稲作の

日本を象徴する秋の文様で、俳句の世界

でも“ 稲雀(いなすずめ) ”とういう秋の季語

があります。意味としては『稲が実る頃に

群れをなしてついばみにやってくる雀の事』

を言い、松尾芭蕉の俳句の中にも詠まれて

いるそうです。

また、この稲文様は、家紋や紋章として表現される事が

多く、その中でも特に有名なのが、京都の伏見稲荷大

社の神紋である束稲(たばね)文様です。

私たちにとって、もっとも身近な神社といえる「お稲荷さん」は、全国に3万社もあると言

われ、全国各地で親しまれていますが、その総本宮が伏見稲荷大社です。

今日では五穀豊穰の他にも商売繁昌・家内安全・芸能上達等の守護神として信仰され

ておりますが、“稲荷”という言葉の中に稲の漢字が使われている事からも分かるよう

に、もともとは農業と豊穣の神様である宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)が

祭られているそうです。

初詣などで伏見稲荷大社に行かれている方も多いのではないかと思いますが、気を付

けて見てみて下さい。きっと境内や社殿の垂れ幕などにこの文様を見付ける事が出来

るのではないかと思います。