2011年8月の記事一覧

2011/08/30

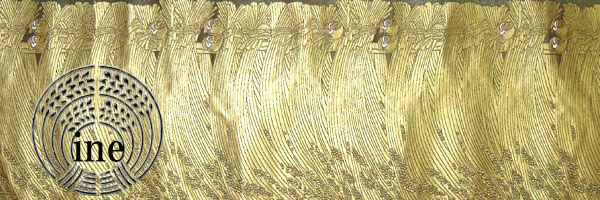

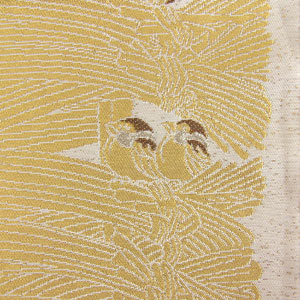

■稲(いね)

8月も終わり、今の時期は稲が実った田圃や、また稲刈りをされている光景などを度々

目にします。そんな季節を感じる風景を文様化した稲文様についてです。

たわわに実った稲を文様としたものは、秋

の豊饒を表す文様として、古くから染織品

では能装束やきもの、工芸品では古伊万

里などの陶器に使われてきました。

また、稲穂に雀の組み合わせは、稲作の

日本を象徴する秋の文様で、俳句の世界

でも“ 稲雀(いなすずめ) ”とういう秋の季語

があります。意味としては『稲が実る頃に

群れをなしてついばみにやってくる雀の事』

を言い、松尾芭蕉の俳句の中にも詠まれて

いるそうです。

また、この稲文様は、家紋や紋章として表現される事が

多く、その中でも特に有名なのが、京都の伏見稲荷大

社の神紋である束稲(たばね)文様です。

私たちにとって、もっとも身近な神社といえる「お稲荷さん」は、全国に3万社もあると言

われ、全国各地で親しまれていますが、その総本宮が伏見稲荷大社です。

今日では五穀豊穰の他にも商売繁昌・家内安全・芸能上達等の守護神として信仰され

ておりますが、“稲荷”という言葉の中に稲の漢字が使われている事からも分かるよう

に、もともとは農業と豊穣の神様である宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)が

祭られているそうです。

初詣などで伏見稲荷大社に行かれている方も多いのではないかと思いますが、気を付

けて見てみて下さい。きっと境内や社殿の垂れ幕などにこの文様を見付ける事が出来

るのではないかと思います。

2011/08/26

■兎(うさぎ)

まだまだ暑い日が続いていますがお盆を過ぎると日が落ちるのも徐々に速くなり、もう

すぐ秋が来る気配を感じます。そんな時にふっと「あぁ、もうすぐ十五夜だな」っと思うん

です。

そこで今回は十五夜には欠かせない兎の文様についてです。

そもそもなぜ、月に兎がいるという話が伝わっているかと言うと、大昔インドから伝わっ

た伝説が元になっています。

昔、猿・狐・兎の3匹が、力尽きて

倒れている老人に出逢いました。

3匹は老人を助けようと考え、猿

は木の実を集め、狐は川から魚

を捕り、それぞれ老人に食料とし

て与えました。

しかし兎だけは、どんなに苦労しても何も採ってくることができませんでした。

自分の非力さを嘆いた兎は、老人を助けたいと考えた挙句、自らの身を食料

として捧げるべく火の中へ飛び込んだのです。その姿を見た老人は、帝釈天

としての正体を現し、兎の捨て身の慈悲行を後世まで伝えるため黒ごけにな

った姿を月の中に納めたので、月には兎のシルエットが残されたという。

この話は仏教に取り入れられ、飛鳥時代

の頃中国を経て日本へ伝えられました。

そして経由した中国からも兎が不老長寿

の霊薬を作るという伝承が伝えられたた

め、正倉院に伝わる当時の織物の中に

は兎が織り込まれた意匠もあります。

また、当時の人たちが満月の事を「望月(もちつき)」と呼んだ事から、発音の似た

「餅つき」を連想するようになり月でお餅をつく、お茶目な兎の姿が定着していった

ようです。

その後も、兎は月の兎だけでなく「鳥獣戯画」や「因幡の白兎」のようなキャラクター

としてや江戸時代に大流行した文様「波兎」など実に様々な形で描かれ続け、現在

も多くの方々に愛されています。

そんな、今が旬の兎を使った帯留

がWebショップ「仙福屋」で来週か

ら販売されます。月を仰ぎ見る兎の

姿が非常に可愛らしいですよ。

2011/08/19

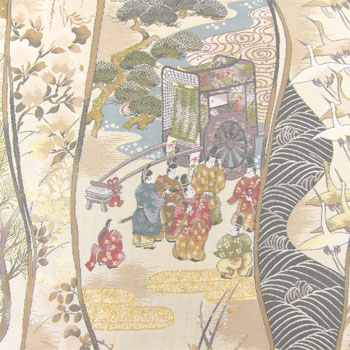

■車(くるま)

今回は車文様についてです。

まず有名なものでは御所車というものがあります。

これは天皇以下高貴な人が乗る牛車の名称で、

応仁の乱以後、宮中の儀式にだけ用いたことから

この名がつきました。草花や流水と合わせて用い

ることが多く、現在でも大変縁起の良い吉祥文様

として婚礼用振袖・留袖などに用いられています。

そして、この御所車が意匠のモチーフとして文様

化されたのは江戸時代です。

当時、典雅で華麗な平安時代の文化に対する憧

れが高まり、着物の意匠に古典文様が多用され

るようになりました。なかでも御所車は、源氏物語

を象徴する、物語性を秘めた文様として人気を集

めました。

また御所車の車輪のみを文様化したものもあり。

どこまでも回転するということからこちらも縁起

の良いものとされています。

この水の流れと車輪が配置されたこの柄は流水方車

輪文といって、平安後期の代表的な文様です。

牛車の車輪は木製であったことから、乾燥するとひび

が入ったり歪みが生じるため、水に浸す必要があった。

賀茂川の流れに浸かった牛車の車輪をモチーフとして作

られた文様であり、日本の日常風景を元につくられている。

水の流れと回転する車輪は、移ろい繰り返される人生を

表現しているともいわれています。

このように普段何気なく目にしている文様ですが、さまざまな背景がその形成に影響を及ぼしている

ことが分かります。この車文はそんな背景を分かりやすく伝えてくれているものの一つではないでしょ

うか。

2011/08/10

■南蛮七宝

「南蛮七宝」商品の販売ページができました!

襦袢や財布・カードケースなどの小物を取り揃えております。

こちらのページは仙福屋会員様だけの限定公開となります。

→http://www.senpukuya.jp/SHOP/y0000001112/list.html

ページに入るためにはIDとパスワードを入力する必要があります。

ID: karacho

パスワード: nanban7

2011/08/03

■撫子(なでしこ)

最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」

最近大輪の花を咲かせ日本を元気にしてくれた日本女子サッカーの「ナデシコJAPAN」

今回はそのチーム名の由来となった「撫子」についてのお話です。

撫子は、花びらの先が細かく切れ込んだ淡紅の可憐な花を咲かせます。

その様子は少女がにこやかに微笑む姿に例えられ、撫でるように可愛いがっている子

= 「撫でし子」と表された事からこの名前が付きました。

また撫子は、女郎花(おみなえし)・尾花(おばな)・桔梗(ききょう)・藤袴(ふじばかま)・

葛(くず)・萩(はぎ)と、万葉集の中で山上憶良が秋の七草に選んだことから、秋の花

というイメージもありますが、秋の涼やかさを先取りしようと、むしろ夏の時期に用いら

れることが多い文様です。

また、初夏から秋と比較的長く咲く花で、「常夏(トコナツ)」という異名も持っています。

さて皆さんは、撫子は大きく分けて二つの種類があるのをご存知ですか?

一つは平安時代、中国からもたら

された「石竹(せきちく)」と呼ば

れるもの、やはり渡来ものなので

「唐撫子(からなでしこ)」と呼ば

れていたようです。

もう一つは日本に古来より自生す

る「河原撫子」「大和撫子」

と呼ばれるものです。

この二つの違いは、花びらの先の溝の深さ。浅いものは「石竹」深いものは

「大和撫子」と見分けるのだそうです。

文様的にはあまり大きな違いはないのですが、知っておくと撫子を見るとき一段と興

味を持てるのではないでしょうか?

小さく可憐で踏まれても起き上がることのできる強さを持った撫子。

日本女性の象徴とされたこの花に負けない女性になれるよう日々頑張っていきたいで

すね。