2012年1月の記事一覧

2012/01/18

■源氏香(げんじこう)

源氏香とはそもそも、香道で行われる。組香の一種です。

香道とは、文字通り香りを楽しむ事を基本とした芸道で、一定の作法に基づいて香木をたき、その香

りを鑑賞して楽しむという茶道や華道と同じく、動作の中に精神的な落ち着きを求める日本古来の

伝統芸能の一つです。

今から約1400年前の推古天皇の時代に、1本の香木が日本に初めて淡路島に漂着しました。

その後、仏教の伝来と共に香木は日本に伝わり、仏教儀式には欠かせないものとして、香木は発達

しました。8世紀頃には上流階級の貴族の間で、自分の部屋や衣服、頭髪などに香をたきこめる

風習が生まれ、やがて室町時代の華やかな東山文化の下で一定の作法やルールが作られ、香道

として完成しました。そして江戸時代に入り、貴族だけのものではなく、一般の町民・庶民の間にも

広まり、香道は日本の伝統芸術として確立したといわれています

その、香道で行われるのが組香です。

組香は、数種類の香りを組み合わせて香りを聞き(嗅ぎ)分けるという風雅な遊びです。

この組香では、和歌や古典文学を主題にして、香りを組みます。

そして主題の中で最も人気の高い主題が源氏物語を主題にした組香「源氏香」なのです。

まず、5種類の香木をそれぞれ5包ずつ(合計25包)用意します。

この25包を交ぜ、その中から5包を選び、それぞれを香炉入れて順にまわし、香を聞きます。

香炉が5回まわり、すべての香が終了した後、

その香を紙の上に右から順に縦の棒線を引いて表し、同じ香のもの同士は横線で繋ぎます。

この時使われるのが、香の図とも呼ばれる『源氏物語』52帖にちなんで付けられた符号です。

この符号は52通りあり、それぞれに『源氏物語』最初の「桐壷」と最後の

「夢の浮橋」を除いた52帖の名称が付いています。

源氏香文様は、その幾何学的な形に優雅な物語性が備

わった文様として愛好され、源氏物語の巻名やその内容

に関係する草花や器物を添えたり、図の中に小柄を詰め

たりして表すこともあります。

現在でも晴れ着や帯から浴衣まで、幅広く用いられて

います。

帯 『光源氏の世界』

帯 『光源氏の世界』

帯締め 光沢帯締め 濃いピンク

帯揚げ 白地にしぼり梅の帯揚げ

2012/01/10

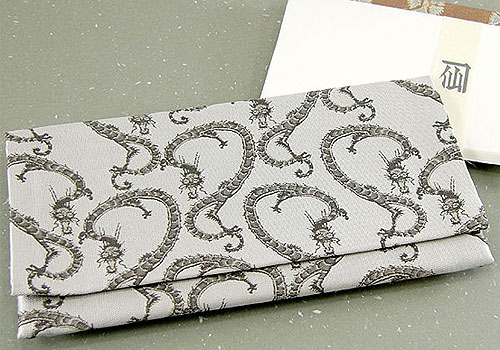

■龍(りゅう)

今回は、今年の干支でもある龍についてご紹介します。

龍は中国の神話に登場する想像上の動物で、古くからシルクロード沿いの国で、鳳凰と共に霊獣や神獣として位置付けられてきました。

角は鹿、頭は駱駝、目は鬼、身体は蛇、お腹は蛤、鱗は鯉、爪は鷹、掌は虎、耳は牛にそれぞれ似ているといいます。

また口元には長い髯をたくわえ、喉の下には、合計81枚ある鱗の内、1枚だけが逆さを向いていう逆鱗と呼ばれる鱗があり、また顎下か掌には、幸

運や運気を引き寄せるという宝珠を持っていると言われます。

特に中国では皇帝の象徴として扱われ、その姿は、宮殿・玉座・衣服・器物などに描かれました。

また龍にも格があり、格の高さは爪の数で見分ける事が出来ます。

龍を描く場合、最高位である五本爪の龍は中国の皇帝しか使うことが許されなかったそうです。

昔の中国では五本爪は中国、四本爪は朝鮮、三本爪は日本でしか使ってはいけないという取り決めがあったようで、日本では三本爪の龍が多

く見られます。

日本では、龍は水を司る神として人々に広く伝わる事となりました。そのため、図案にも

雲文様や雷文様と共に描かれることが多く、

正倉院文様や名物裂にも意匠化されました。特に室町時代から江戸時代にかけての金襴・

緞子・能衣装や歌舞伎衣装にも龍の図案が使われていました。

●角龍金襴 (かくりゅうきんらん)

目をむき出し、魚風の尾を持った龍に特徴があります。

平安時代以降には武具の装飾や、寺院建築や仏具の装飾に使われるようになりました。

その特徴的なものをいくつか紹介します。

天竜寺の「雲龍図」は八方にらみの絵としても有名です。

天井に描かれた龍の目を見ながら床の円に沿って歩くと、龍が自分を目で追っているように見える不思議な現象です。

また、相国寺には「鳴竜」と呼ばれる仕掛けがあります。

天井に大きな龍の絵が描かれており、この真下で拍子木を打ったり拍手をすると、定常波という現象が起きて音がパァァーンと響き、それが龍

が鳴いているように聞こえるものです。

相国寺の他では、栃木の日光東照宮の薬師堂・長野県の妙見寺でしか見られない貴重なものです。

このように、龍は大昔から深く私たちの心に息づいているのです。

帯 染織美術館

帯締め 光沢帯締め(黄色)

帯揚げ 雪輪帯揚げ

ハンドバッグ

懐紙入れ