2016年06月30日

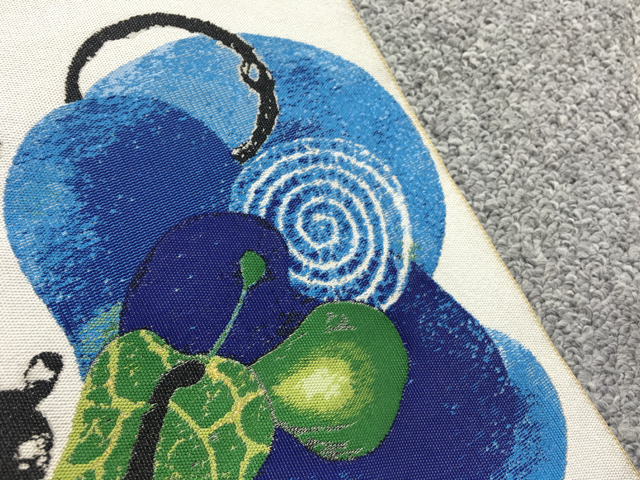

2016'6 奄美研修。

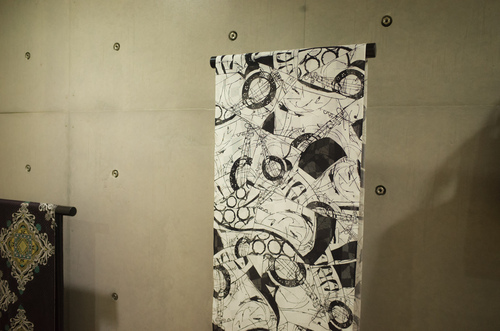

ブログは久々の更新です。その間、毎年恒例になりつつある奄美研修へ行ってきました。今回は、初奄美のスタッフも一緒に行きました。彼は、それなり勉強もして基本知識は十分にあり、商品としての大島紬に関しては、これ以上ないくらい扱ってきたスタッフです。

その彼が、実際に現地で、自分の目で見て、奄美の空気を感じて、モノづくりを体感しました。知識がある分、今まで点であった様な内容が一つずつ頭の中でくっついて、線になり、それが広がって、またくっついて面になる。そんな感じを受けて来たようです。

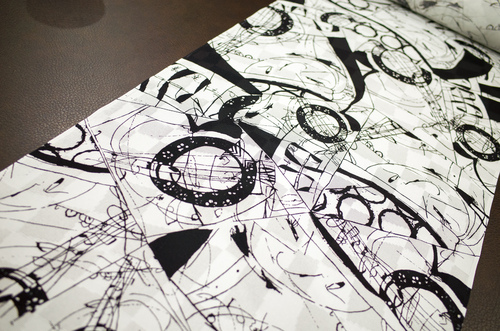

また、この研修で訪れる場所は、休眠しているわけでもなく、実際に現役でバリバリと使われている工房、泥田に直接行って体験を行います。

そこにバリバリの職人さんもおられますので、貴重な時間を割いてもらい、作業を見せてもらったり、自分でもやってみる。しかも、工房内でピリピリの緊張感の中で・・・。勉強にならないはずはありません。

現地の方の話によると、全く普段は使っていない泥田にそのときだけ職人を呼んできて、モノづくりをここでしている様に見せかけることもあり、それを取材や撮影等で使うこともあるそうです。こういう話を聞くと、テレビや雑誌などを通して見られた方が、本物はこんなものか・・・。と思われるのではないと、本当に残念です。

唐長さんの時も書いていましたが、簡単に本物が失われてしまう時代です。その流れが一度出来てしまうと、逆らうのはとても難しいことですので、自分たちはできるだけ早めに、本物をちゃんと伝える。ということをやっていきたいと思います。

研修は奄美だけでなく、自分たちの本拠地西陣、その他の産地も行っていますので、絶やさず継続して、本物を伝える努力をしていきたいです。どの産地へ行ってもそうですが、毎回そう思います。